Critères composites

Accueil > Sommaire > Critères composites

1 Définition

Un critère composite (« composite endpoint ») est un critère qui prend en considération simultanément plusieurs événements cliniques (tableau 5). Le critère « événements coronariens mortels ou non mortels » est un critère composite formé du regroupement des événements coronariens non mortels (infarctus principalement) et des décès d’origine coronarienne. Un patient présente le critère composite à partir du moment où il est victime de l’un des deux événements.

La survenue successive de plusieurs des composantes du critère composite ne donne lieu qu’à une seule occurrence du critère composite. Par exemple, un patient présentant successivement un infarctus non mortel, puis décédant d’une récidive ne sera comptée qu’une seule fois pour le critère composite « événements coronariens mortels ou non mortels ». De ce fait, le nombre d’occurrences du critère composite n’est en général pas la somme des nombres d’occurrences de chacune de ses composantes. Par exemple dans le tableau 4, le nombre d’événements coronariens mortels et non-mortels est inférieur à la somme des décès coronariens et des infarctus non mortels car 4 patients sont décédés après avoir présentés antérieurement un infarctus non-mortel.

Tableau 4 – Exemple où le nombre d’occurrences du critère composite n’est pas la somme des nombres d’occurrences des événements qui le compose.

|

Critère |

n |

|

Infarctus

non mortels |

20 |

|

Décès

coronariens |

22 |

|

Critère

composite : |

38 |

L’utilisation

des critères composites présente plusieurs

intérêts : sensibiliser la recherche d'un effet, mesurer

directement le rapport bénéfice/risque ou regrouper des

équivalents du même phénomène clinique. Cependant, ils

posent assez fréquemment des problèmes

d’interprétation, particulièrement quand les composantes

sont de gravités cliniques différentes.

Tableau 5 – Exemple de critères composites utilisés dans différents domaines.

|

Critère composite |

Domaine d’utilisation |

|

Événements

coronariens majeurs (« MACE Major Coronary Events ») :

décès, infarctus, nécessité de revascularisation |

Essai

d’angioplastie ou de stent coronarien |

|

Survie

sans progression : durée jusqu’au critère composite

décès ou progression de la maladie nécessitant un

traitement (chirurgie) |

Cancérologie |

Figure 2 – Exemple présentation graphique des résultats obtenus avec un critère composite. En dessous du résultat du critère composite (primary endpoint) apparaissent ses composantes (acute coronary events, coronary revascularization, stroke).

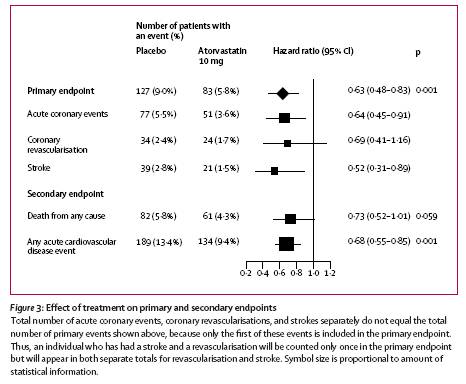

Figure 3 – Exemple de présentation tabulaire des résultats obtenus avec un critère de jugement composite. Comme avec les événements cliniques « purs », l’analyse s’effectue en comparant les pourcentages correspondant à la fréquence de survenu des événements et en quantifiant l’effet à l’aide du risque relatif (ou d’un autre indice).

1 Intérêts des

critères composites

1.1 Regrouper des

équivalents du même phénomène clinique

Dans certaines situations, différents types d’événements cliniques peuvent être dus au même processus morbide ; phénomène que cherche à enrayer le traitement étudié. Dans ce cas, la survenue de l’un de ces événements a la valeur d’échec du traitement. Vis-à-vis de l’action du traitement étudié, ces différents événements sont donc équivalents. Leur regroupement permet de prendre en compte la diversité des manifestations d’un processus pathologique.

Par

exemple, dans un essai de prévention du risque coronarien par un

1.2 Mesurer de la balance

bénéfice-risque

Le regroupement au sein d’un même critère des événements influencés favorablement par le traitement et de ces effets indésirables donne une mesure de la balance bénéfice risque.

Par

exemple, les décès et les accidents vasculaires

cérébraux invalidant ont été regroupés dans

les essais de fibrinolyse à la phase aiguë de l’infarctus,

afin de pondérer le gain en survie par les complications

hémorragiques graves induites par

Cette approche donne cependant le même poids aux événements prévenus et aux événements induits : un AVC équivaut à un décès évité. Nous discuterons dans le chapitre consacré à l’appréciation de la balance bénéfice-risque des problèmes posés par cette pondération implicite et de l’influence de la gravité des événements regroupés.

1.3 Sensibiliser la recherche

d'un effet

La fréquence de survenue d’un critère composite est supérieure à la fréquence de chacune de ses composantes. De ce fait, les critères composites augmentent la puissance de la recherche de l’effet traitement. Le nombre de sujets nécessaires est moindre avec un critère composite qu’avec une seule de ses composantes.

Cette

utilisation pose cependant plusieurs problèmes. En cas de regroupement

d’événement de pertinence clinique variable, le

critère global va être principalement le reflet des

événements de moindre importance si ces derniers sont

prépondérants en fréquence. Ainsi, lorsque le

critère clinique pertinent n’est que l’une des composantes

d’un critère combiné , la mise en évidence

d’un effet sur le critère composite ne permet souvent pas

d’inférer un effet sur le critère clinique pertinent. Dans

un essai d’antiagrégants lors de l’angioplastie,

l’observation d’une réduction significative de la

fréquence du critère

« décès+revascularisation+stent » ne

démontre pas l’aptitude du traitement à réduire

Un effet délétère sur la mortalité peut être tamponné dans un critère clinique par un effet favorable sur un critère bien plus fréquent. L’utilisation du critère composite fait passer à côté de cet effet indésirable et de l’absence de bénéfice clinique du traitement.

Exemple

Dans les

essais de prévention secondaire du risque cardiovasculaire par les

statines, comme par exemple LIPID 1, le risque de

décès coronariens est de 8,3% tandis que la fréquence des

événements coronariens mortels et non mortels est de 15,9%. La

mise en évidence d’un effet sur le critère composite

demanderait bien moins de sujets qu’avec le critère de

mortalité.

1.4

Analyse statistique

Une analyse stratifiée sur les composantes d’un critère composite augmente la puissance du test statistique, en utilisant, par exemple, un test du logrank stratifié avec les données de survie 1.

2 Difficultés

d’interprétation des critères composites

Les critères composites posent assez fréquemment des problèmes d’interprétation, principalement quand l’effet du traitement n’est pas uniforme sur toutes les composantes.

Dans les exemples suivants, un critère composite est utilisé pour appréhender l’effet d’un traitement sur la morbi-mortalité, ce critère regroupant décès et événements non mortels. L’utilisation de ce critère combiné peut conduire à des conclusions paradoxales dans certaines situations.

2.1 Situation n°1

Dans cet exemple, le résultat obtenu au niveau du critère composite pourrait s’interpréter comme une réduction signification de morbi-mortalité. Pourtant la mortalité n’est pas modifiée, mais comme son poids dans le critère composite est faible (17% du critère composite) elle influence peu le total. La réduction obtenue au niveau du critère principal est uniquement due à un effet sur une des composantes. La conclusion à une réduction de morbi-mortalité est excessive, car aucun effet sur la mortalité n’a été enregistrée.

|

|

T+ |

T- |

RR (IC 95%) |

p |

|

Décès |

20/500 (4%) |

20/500 (4%) |

1 (0.54;1.84) |

1.00 |

|

Événements non mortels |

72/500 (14.4%) |

100/500 (20%) |

0.72 (0.55;0.95) |

0.02 |

|

Critère composite |

92/500 (18.4%) |

120/500 (24%) |

0.77 (0.6;0.98) |

0.03 |

Figure 4

– Situation problématique d’utilisation d’un

critère composite

2.2

Situation n°2

Dans cet exemple, le traitement entraîne une réduction de la mortalité mais pas de la fréquence des événements non mortels. Par un phénomène de dilution, le critère composite ne permet pas de conclure à l’efficacité du traitement. L’effet sur la mortalité est dilué par l’autre composante car elle ne représente que 44% du critère composite. Le résultat obtenu au niveau du critère composite tendrait à faire conclure qu’aucune efficacité n’a été mise en évidence sur la morbi-mortalité, alors qu’il existe une réduction de la composante la plus pertinente du critère composite, la mortalité.

|

|

T+ |

T- |

RR (IC 95%) |

p |

|

Décès |

57/500 (11.4%) |

80/500 (16%) |

0.71 (0.52;0.97) |

0.03 |

|

Événements non mortels |

97/500 (19.4%) |

100/500 (20%) |

0.97 (0.76;1.25) |

0.81 |

|

Critère composite |

154/500 (30.8%) |

180/500 (36%) |

0.86 (0.72;1.03) |

0.09 |

Figure 5

– Situation problématique d’utilisation d’un

critère composite

2.3

Situation n°3

Cette situation est la situation idéale. Les deux composantes sont modifiées de la même façon par le traitement, mais aucun des effets n’est significatif au niveau des composantes. Par contre, leur regroupement met en évidence un effet statistiquement significatif. La conclusion que le traitement réduit la mortalité et la fréquence des événements non mortels est assez plausible dans ce cas. C’est par exemple le cas dans les résultats rapportés par la Figure 2 et Figure 3.

|

|

T+ |

T- |

RR (IC 95%) |

p |

|

Décès |

41/500 (8.2%) |

50/500 (10%) |

0.82 (0.55;1.22) |

0.32 |

|

Événements non mortels |

79/500 (15.8%) |

100/500 (20%) |

0.79 (0.6;1.03) |

0.08 |

|

Critère composite |

120/500 (24%) |

150/500 (30%) |

0.8 (0.65;0.98) |

0.03 |

Figure 6

– Situation où un critère de jugement composite ne pose pas

de problème d’interprétation

Exemple

L’essai

Benestent

|

|

Angioplasty |

Stent |

Relative risk |

|

Death |

1 |

2 |

|

|

Q-wave myocardial infarction |

7 |

5 |

|

|

Non

Q-wave myocardial infarction |

6 |

10 |

|

|

Coronary

artery bypass surgery |

6 |

6 |

|

|

Repeat

PTCA |

56 |

33 |

|

|

Composite endpoint |

79 |

53 |

0,67 (0,48;0,92) |

La

différence observable au niveau du critère composite a

été essentiellement obtenue sur la répétition des

gestes de revascularisation transcutanée. Il serait alors abusif de

déclarer qu’il existe une différence au niveau des

événements coronariens décès, infarctus ou

revascularisation.

3 Bibliographie

1. The Long Term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease (LIPID) Study Group. Prevention of cardiovascular events and death with pravastatin in patients with coronary heart disease and a broad range of initial cholesterol levels. NEJM 1998;339:1349-57.

2. Serruys PW, van Hout B, Bonnier H, et al. Randomised comparison of implantation of heparin-coated stents with balloon angioplasty in selected patients with coronary artery disease (Benestent II). Lancet 1998;352(9129):673-81.

Interprétation

des essais cliniques pour la pratique médicale

www.spc.univ-lyon1.fr/polycop

Faculté de Médecine Lyon - Laennec

Mis à jour : aout 2009